このセクションでは、PCの”熱”について考えてみたい。人間も熱があると、体がだるくなったり、汗が異常に流れ出したりして具合が悪くなってくる。PCも同じだ!発熱すると仕事のロスが発生して効率が悪くなる。この”熱”の発生源を考えてみたい。

1. 熱源の種類

昔から暑いときには熱いお茶を飲むのが一番なんて申しますが・・・・・。でもさすがに、暑いからといってPCに熱いお茶を飲ませて暑気払いさせるわけにはいきません。

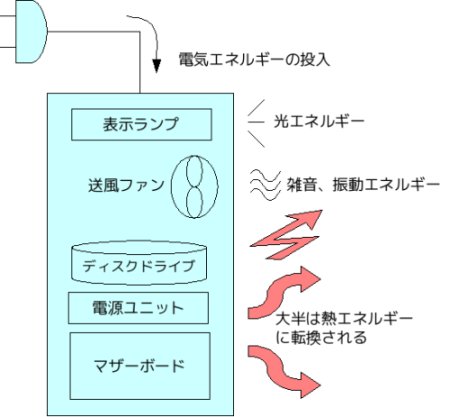

ではどうすればよいでしょうか。まずは発熱要因から追っかけてみることにします。そもそも熱はなぜ発生するのでしょう?図1にPCの概要を示しますが、要は供給された電気エネルギーの大部分は熱に変換されてしまうからです。一部は光や音に変換されたり、冷却ファンの送風エネルギーに変換されます。ここで、どれだけ熱が発生するかをちょっと計算してみましょう。

■ 電力P(W:ワット)=(バーツの消費電力の合計)+(電源のロス)≒(パ-ツの消賢電力の合計)×1.3

■ 熱量H(cal:カロリー)=0.24 × η × 電力P × 時聞t(s:秒)

ηは供給された電気エネルギーのうち何%が熱になるかを示す係数です。ここでは90%くらいと仮定しておきます。一例として、パーツの合計消費電力が150Wとすると、1時間で約152kcal量の熱量が発生します。1calは1gの水を1℃上昇させる熱量なので、152kcalではなんとコーヒー10杯を沸かす熱量に相当します(200mlx10杯を76℃アップする)。

では、各パーツの消費電力はどれぐらいでしょうか。一例を表1(a)~(c)に示します。たいていの製品はカタログに最大消費電力あるいは最大必要電流しか書いてなく、実際の発熱量計算に使える平均値は書いていません。パーツによっては動作状況によって消費電カが大幅に変わってしまうので、カタログに書きづらいのかもしれません。

ましてや、熱量計算をして使う人もいないでしょうから、書く必要がないといえばないですね。最大電カしか分からない場合は、その半分を平均電カとして計算しておけばいいでしょう。そんなに大きく外れることはないはずです。

消費電力の変化の大きいものとしては、HDD、MO、CD-ROMドライブなどの皿ものがあります。アクセスの具合によっては2倍以上に電力変化する場合も珍しくありません。もっとも、バックアップなどで大量のファイルコビーをするとかサーバでない限り、熱量計算するときは待機電カで見積もっていいでしょう。マザーボードやCPUなどはノート型のように電力管理しているものでなければ、消費電力は比較的安定しています。メモリモジュールは何枚差しても動作するのは1組だけですから、消費電力は1組分で見積もります(厳密にはおのおののリフレッシュ電力が必要ですが、ここでは無視します)。したがって、通常のPentiumマザーであれば、72ピンなら2枚、168ピンなら1枚分の消費電カだけを考えればいいのです。さらに2次キャッシュのヒット率が高ければメモリアクセスはその分少なくなるので、実際には表1(b)に示した値の3分の1~5分の1程度になるでしょう。ビデオカード、SCSIカードなどのカード類はほとんど最大消費電カしか記載がありません。最大値の記載もなければ、ビデオカードのように常時動作しているものは2.5W、そこそこ動くものは1.5W、ほとんど動かないものは0.5Wくらいで見積もればいいかもしれません。

パーツの中で熱源として問題になるのは、主にCPUとHDDです。CPUについては後で詳細に説明しますので、ここでは高発熱HDDの冷却について簡単に触れておきます。HDDの熱は側面の金具またはベイから放熱するタイプと空気中に直接放熱するタイプがあります。いずれにしろ、使用時の周囲の空気温度は最大で55℃以下に抑える必要があります。HDDを5インチベイに実装する場合は、フロントパネルのフタ(ベゼル)に穴を開けるか、完全に取り去って空気が流入するようにしておけば問題はないでしょう。心配ならケースのファンを増設して空気の流入量を増やすか、5インチベゼル実装型の送風ファンを取り付けます。HDDを内部の3.5インチベイに実装する場合は、空気の流れをケーブルなどが阻害していないかに注意が必要です。ミニタワーの場合は、内部の部品配置の密度が高く、3.5インチベイ付近の空気の流れがかなり悪くなるので、こういった場所に高発熱ドライブを入れるのは考えものです。

表1(a) ディスクドライブの消費電力

| デバイス | 待機電力 | 動作電力 | 最大電力 |

| 7200回転 9.1G HDD | 13.0W | 15.7W | 36.0W |

| 7200回転 4.5G HDD | 7.8W | 10.5W | 27.0W |

| 7200回転 2.3G HDD | 6.5W | 8.6W | 27.0W |

| 5400回転 4.3G HDD | 4.0W | ? | 24.0W |

| 5400回転 2.2G HDD | 3.4W | ? | 24.0W |

| 2倍速 CD-ROM | 2.0W | 3.4W | 12.0W |

| 230MB 4500回転 MO | 6.0W | 12.0W | 18.0W |

| 230MB 4200回転 MO | ? | 5.0W | 10.0W |

| 640MB 3600回転 MO | 3.0W | 5.0W | 12.5W |

表1(b) カード、モジュールの消費電力

| 製品種別 | 最大消費電力 |

| 2Dビデオカード | 6.5W |

| 2D/3Dビデオカード | 5.0W |

| 3Dビデオカード | 15.0W |

| SCSIカード | 2.5W |

| 100Base-TX LANカード | 4.4W |

| 72ピンSIMM 16MB FPパリあり | 4.5W |

| 72ピンSIMM 16MB EDOパリなし | 4.4W |

| 168ピンDIMM 128MB EDO ECCビットなし 3.3V | 7.1W |

| 168ピンDIMM 128MB EDO ECCビットあり 3.3V | 6.3W |

| 168ピンSDRAM 128MB EDO ECCビットなし 3.3V | 7.9W |

| 168ピンSDRAM 128MB EDO ECCビットあり 3.3V | 8.9W |

| 72ピンSO-DIMM 16MB FPパリなし 3.3V | 1.4W |

| 144ピンSO-DIMM 64MB EDO ECCビットなし 3.3V | 3.0W |

表1(c) マザーボードの消費電流(5V電源の実測値。単位A)

| CPU動作周波数 | Win95デスクトップ | Superπ実行 | WinTach実行 |

| 60MHz×1.5 | 3.57~3.58 | 3.42~3.71 | 3.28~3.61 |

| 60MHz×2.5 | 4.30~4.31 | 4.29~4.57 | 4.02~4.33 |

| 50MHz×3.0 | 4.11~4.12 | 3.97~4.38 | 3.88~4.14 |

2. CPUはなぜ熱くなるの?

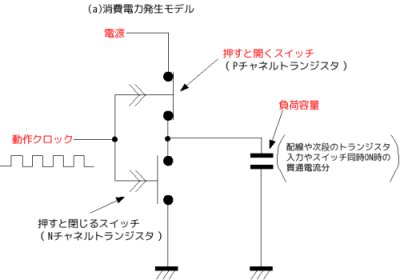

最近のCPUは熱いですねえ~。昔のPC-8001のZ80CPUなんて、ほんの~り温かい感じだったんですが、近ごろのCPUはアイロンでも内蔵しているんじやないかと思うほど熱くなります(目玉焼きでも焼けそう!)。さて、実際どうしてあんなに熱が出るのかをちょっと調べてみました。図2に消費電カが発生するモデルを示します。厳密なモデルではありませんが、CPUの消費電力を考えるには十分です。このモデルは現在のLSlの主流であるCMOS型ロジックの動作原理を反映したもので、押すと開くスイッチ、押すと閉じるスイッチ、電荷を蓄える負荷容量から成り立っています。スイッチに動作クロックを与えるとスイッチが交互に開閉を繰り返し、負荷容量が充放電を繰り返します。このようにして消費されるエネルギーは、1回の充放電で消費されるエネルギーと充放電回数の積で決まります。式で表すと、

■ 電力P={負荷容量(F:ファラッド)}×(電圧)2×{周波数(Hz:ヘルツ)}

となります(実はこの式は電源側にも同じ負荷が付いているとしています)。実際にはCPU内部のすべてのトランジスタが与えられたクロックで動作するわけではないので、負荷容量の代わりに等価容量で表します。また、最近のCPUは内部コアの電圧や動作クロックが周辺部と異なるので、それぞれ計算して足し合わせることになります。結果として、CPUの消費電カは次の式で計算できます。

■ 電力P=(局辺部等価容量)×(周辺部電源電圧)2×(外部クロック周波数)+(コア部等価容量)×(コア部電源電圧)2×(内部クロック周波数)

では一例を計算してみましょう。あいにく実際の等価容量が分からないので、周辺部等価容量はマザーボード上の配線容量を含めて0.003μF(μは10-6)とし、コア部の等価容量は0.005μFと仮定しておきます。

■ P=0.003μF×3.3V×3.3V×66MHz+0.005μF×2.8V×2.8V×200MHz=10.0W

ともかく、等価容量は分からなくても、消費電力は動作周波数に比例し、電源電圧の2乗に比例するということだけでも覚えておくといいでしょう。

図2 電力消費モデル

3. 放熱を考える

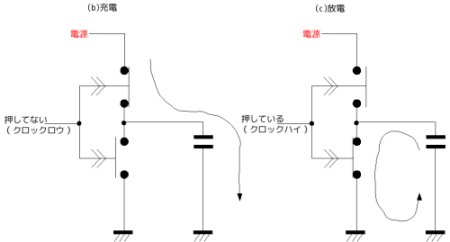

さてCPUが発熱するのは仕方がないとして、ではなぜCPUを冷やさなければならないのでしょうか。もちろん「そりや冷やすことを前提にCPUが設計されているから・・・」というのも正解です。でも、これじや身もふたもないっすねえ(笑)。実は電気的な特性や信頼性(故障率)の観点から冷やすわけですが、それについては後述するとして、ここでは放熱の仕組みや、CPUによってどれだけ温度が上昇するかについて考えてみましょう。図3に熱放散のモデルを示します。チップで発生した熱は,パッケージ内部を通ってパッケージ表面に出てきます。パッケージ表面に出てきた熱の一部はマザーボードや空気に伝わりますが、大半はCPUクーラ一に伝えられ、クーラーから空気に伝わります(ノートパソコンではマザーボードの放熱効果が大きいが今回は省略)。このような熱伝導によるチップの温度上昇を、正確な物理モデルで計算することは専門家でも容易ではありません。そこで簡単に計算する便宜的な方法として、熱抵抗θ(単位℃/W)が用いられます。これは1Wの電力を与えたら何度温度が上昇するかを実験的に求めたパラメータで、例えば周囲の空気までの熱低抗が10℃/Wのパッケージに10Wの電カを与えると、チップの温度は周囲の空気温度より100℃上昇します。一般のLSIでは、内部チップ上での動作上限温度は125~150℃になっています。したがって、最低これを守るためには周囲の空気までの熱抵抗を以下の式の値以内に収める必要があります。

■ 許容熱抵抗=(チップ上限温度-周囲温度)/消費電力

例えば、チップ上限温度を125℃、周囲α温度を55℃とし、CPUの消費電力を20Wとすると3.5℃/Wが限度となります。チップからパッケージ表面までの熱抵抗はユーザーが変えることはできませんので、CPUクーラーによってパッケージ表面から周囲の空気までの熱抵抗を抑えることになります。仮にパッケージ表面までが1℃/Wであれば、CPUクーラーは2.5℃/W以下のものを選択することになります。PCショップでよく売られている山洋電気のCPUクーラー(109P5412H2026)であれば、カタログ値で0.97℃/Wですので十分です。もっとも半導体メーカーは動作周囲温度を70℃あるいは85℃まで保証しなければならないので85℃で消費電力20Wだと山洋のクーラーでぎりぎりOKというところでしょう。ちなみに、CPUクーラーなしだとチップから周囲の空気まで20℃/W、うちわで一生懸命パタパタあおいでもせいぜい10℃/Wです(笑)。これではよほど低クロックで動かさない限りCPUがオーバーヒートしてしまいます。なお、いくらクーラーの性能がよくてもパッケージと密着していないことには十分な効果を上げられません。通常は、シリコングリスなどを接触面に塗って熱的密着度を上げます。シリコングリスは小銭で買えるほど安価ですから、ぜひ使ってください。

図3 熱放散のモデル

4. 熱とスピードの関係

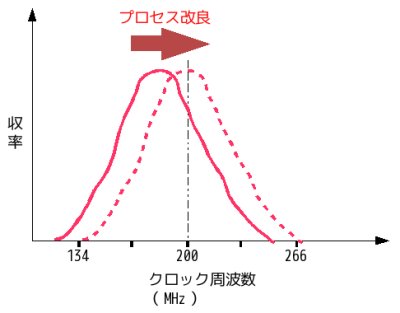

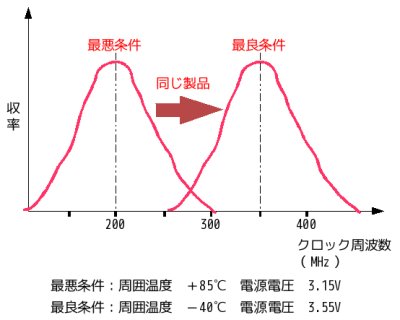

「半導体工場では毎朝、工場長が神棚にお神酒を捧げて”今日はスピードの速いチップがたくさん取れますように”とお祈りする」って話を皆さんはご存じですか?これは冗談です(笑)。しかし、本当にやっていても不思議がないくらいに半導体の”収穫”は運任せの部分があります。図4に、あるスピードのCPUが収穫できる確率分布を示します。この分布は製造プロセスの改良によって変わり、現在どのレベルにあるのかは寡聞なため分かりません。しかし、ともかく取れたものは売ってしまわないと商売になりません。スピードの速いものも、遅いものも製造原価は同じなのですが、遅いものは売価を低くして注文の分布が製造分布に一致するよう調整しています。ところで、半導体というのはとても熱に敏感な素子です。CPUの温度が下がれば下がるほど動作可能な周波数は高くなります。一方で、半導体メーカーは広い温度範囲(0~+70℃、あるいは-40~+85℃)で動作することを保証しなければなりません。例えば+85℃で166MHz動作保証した製品は、常温(半導体では25℃を意味する)ではもっと高い周波数でも動作します。このような特性変化の例を図5に示します。CPU速度は電源電圧によっても変化するので、図5ではそれも含めています。この特性変化を悪用したのが、さきごろ話題になったリマーク品です。166MHz品なら常温で200MHz程度ならたいていの場合動くでしょう。信頼性(故障率)に関しても、もともと200MHzで動作するチップと変わりないので問題はありません。唯一の違いは、高温環境(例えば、真夏のエアコンのない部屋)では動かないかもしれないということだけです。実際には,そういう環境は少ないので、リマーク品がまかり通るのです。これとは逆に、放熱の仕方が悪いと保証値でも動かない場合があります。例えば、メーカーの+85℃保証値が特定のCPUクーラーを装着した場合であって、チップの温度上昇を30℃しか見込んでいないとします。ユーザーが周囲温度が35℃だからといっていい加減なクーラーを付け、チップの温度上昇が90℃あったとしたら、チップ温度はメーカーの条件を10℃上回り、保証値で動かなくなる可能性があります。つまり所定の性能を得たければ、きちんと冷却する必要があるわけです。最近、「熱暴走」という言葉を聞きますが、私は好きではありません。暴走というと普通より速く走るイメージがあるのですが,実際は熱によってスローダウンして、所定のクロックで動かなくなるのですから、熱でへこたれるとか、のぼせて倒れるとかいったほうがいいのではないでしょうか?本当の熱暴走という現象も、まれにありますが、この場合は過電流破壊によってチップが死にます(笑)。冷やしても二度と動きません。

図4 CPUの収穫分布表

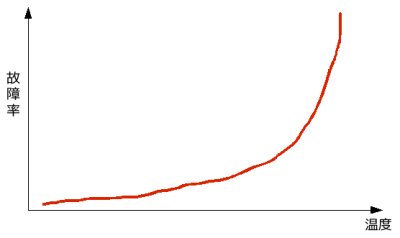

5. 熱と故障の関係

パソコンなど一般のセットの使用周囲温度は、せいぜい35℃までしか保証していません。それなのになぜ+85℃を保証したCPUを使うのでしょうか。もちろん密閉されたケース内部は温度が上昇しますが、それでも55℃を超えないように設計するのが通例です。結論をいえぱ、これは余裕を見ているわけですが,何に対する余裕かといえば、信頼性(故障率)に対する余裕です。図6に温度と半導体の故障率の関係を示します。温度上昇に対して故障確率が指数関数的に増加しています。半導体の故障要困はいろいろあるので故障メカニズムについてはここでは説明しきれませんが、統計的には下記の式で故障率の増加を予測できます。

■ △f(故障率増加率)=exp(11600×E×(1/(273÷T1)-1/(273÷T2)))

ここでのEは、活性化エネルギー係数と呼ばれ、0.7程度がよく使用されます。一例として、T1=25℃、T2=85℃とすると、△f=96となります。つまり故障の確率が100倍近くも上昇するということです。

ただし、勘違いしないでいただきたいのは,熱そのものがCPUの破壊要因ではないということです。破壊の要因は電圧や電流であって、熱はその破壊効果を増幅する役割を持っているのです。電源が接続されていない状態では多少の熱(300℃以下?)でも壊れません。試しに、CPUをてんぷら鍋に入れて空揚げにしてみてください(もちろんあなた自身のリスクで!笑)。たぶん壊れることはないでしょう。実際にやる場合は、もしかしたら急激な温度変化による熱応力で壊れるかもしれませんので、あらかじめ熱湯で予熱し(ポットのお湯は不可)、手早く水気を切ってからてんぷら鍋に入れてください。破壊要因が電圧や電流と聞いて、ピンとくる人は少ないかもしれません。そこで一例として、CPU内部で電圧がどれほどのストレスを生み出しているか計算してみることにしましょう。

図2をもう一度見てください。スイッチを押す部分の矢印に隙間が空いていますが、実際のトランジスタではここに絶縁体が入っています。その厚さは少し前のCMOSロジックでも0.05μmしかありません。ここに3.3Vの電圧がかかるわけです。5cmの間隔に換算すると、なんと330万Vの電庄がかかっていることに相当します。空気中では確実にスパークが発生します。同様にμmサイズの領域ではわずかな電流でも大きな電流密度になるのです。

これだけのストレスが通常状態でかかっているわけですから、過度のクロックアップ(300~500MHz?)によって過大な電流が流れたり、電源電圧を規格以上に上げたりすると、十分冷却していても故障率が著しく高くなります。

以上、熱の発生に関することを述べてきましたが、快適なコンピューティングを目指すのなら、CPUやケースの冷却は必須です。暑い時期に冷却を考え、快適なコンピューティングができるシステムなら、1年を通して問題のないシステムになるに違いありません。

図6 温度と故障率の関係

以上

コメント